Essay.

–

大量な絵画としての印刷物

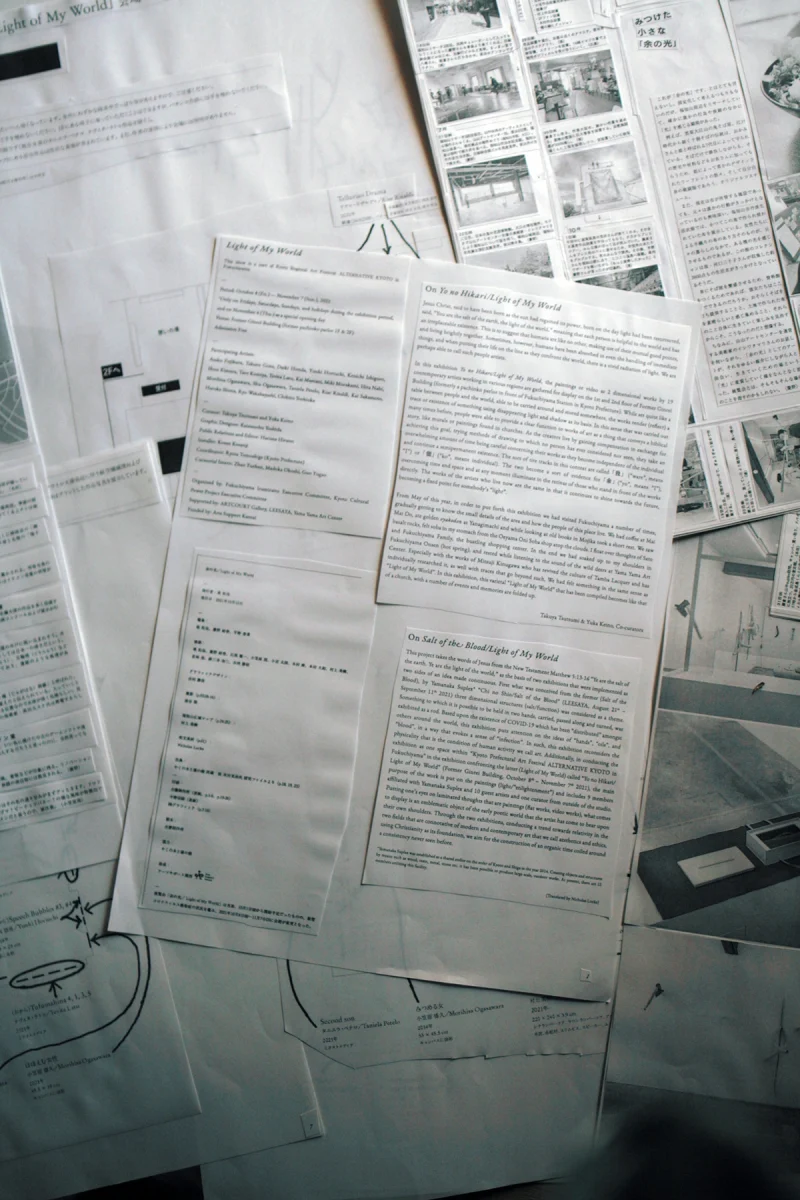

「余の光」という言葉を聞いた時に、芸術の語源を思い出していた。芸術は、現代の我々が思い浮かべるような美しいものを作る技術だけではなく、古くは道具や食料、土木工事などの何か作りだす術のことを指した。そこから「余の光」という言葉をの意味を考えると「それぞれが生き抜くために編み出した術、その果てに立ち上がってしまったモノ(表現)」ではないかと思う。それは、わかりやすく一点で光り輝くものではなく、誰かが生きた痕跡として、無数に散らばりわずかに光っている。しかも、美しく作ろうと思って作られたものだけではないので、私たちがよく知っている美しさとは別の美しさ(強度)を持つことがある。そして、今回のグラフィックデザインにおいて、重要であったのは広報物や冊子などの一連の制作物を「余の光として作ること」であった。

夜久野町(京都)のやくの木と漆の館で、衣川氏の漆の樹からでる樹液を効率的に採集するため掻き方の研究書、地元の漆掻き工人たちの聞き書きや漆の樹の栽培経過とそれらの写真群を発見し「余の光っぽい」という話になった。同じタイミングで同じ物を見て、そのリアクションを共有することで、私が考えていることがなんとなく伝わるだろうし、キュレーター達が言おうとしていることをなんとなく手繰りよせれそうだった。

*

フィールドワークから戻るとキュレーターの堤拓也氏から一通のメールが入っていた。やくの木と漆の館で見た、漆にまつわる写真か何かを今回のグラフィックに使えないかという話だった。私は帰りのバスの中で「福知山に点在する余の光を原版に印刷」できないかと考えていた。そこで、衣川氏が研究した漆の樹にも人間にも効率的な漆の掻き方、その跡をフロッタージュできないかと提案した。

フロッタージュとは、凹凸の上に紙を置き、鉛筆や土、墨で擦り付ける。そうすると凸面のみが紙に定着する絵画技法だ。だがこれは、もっとも簡単な印刷技法とも考えられる。見方を変えると凹凸の採集とも言える。この技法を持つだけで世の中の凹凸は全て「版」に見えてくる。印刷は必ず原版があり、一つのものをたくさんにする、複製技術だ。原版である「漆の掻き跡」は樹皮のままでは印刷機械に入れることはできない。「フロッタージュ」という行為がメディウムになり、掻き跡を立体から平面にしてくれる。そうすると印刷機に通るようになり大規模な複製が可能になる。これまで印刷という技術は「原版を正確にとにかくたくさん刷る」ことの精度を高めてきた。

だが、この技術は今回の展示の内容とズレている。それぞれが生き抜くために編み出した術、その果てに立ち上がってしまったモノ(表現)が「余の光」として輝いているわけだが、それを正確に模倣したところで複製できない。なぜなら、その人の現実において生み出された解法であり、その状況でのみ価値や意味が立ち上がるモノだからだ。

現代の印刷体系は、発注から納品までのプロセスを天から一望することができないほど大きなものになっている。プロデューサーからデザイナーへの発注経路、印刷機械のメーカーの開発工程、製紙会社の紙を作るプロセス、製版会社、インクメーカー、運送会社、印刷の本流に目を向けるまでもなく、見えない支流がたくさんあり、部分部分の機械や技術は各々の設計思想でバージョンアップしていくが、その総体としての管理者はおらず、成長のベクトルを誰も設計せず現代まできている。部分部分が別々の方向へ膨れ上がり、アメーバのような形になり、それぞれが少しずつ大きくなりながら、どこかへ向かっている。それが現代の印刷体系であり、この状態は現代の産業体系全般にも当てはまるだろう。

私を含む、デザイナーは不幸か幸いにして、その大きな流れの中で上流にいる。予算分配、印刷部数、紙の種類、インクの種類、印刷するグラフィックの内容、依頼する印刷会社、様々なことをコントロールする権限を持っている。では、印刷を行っている工人はどうだろうか。機械を通して紙とインクに日々、対峙し、印刷物のクオリティをコントロールしているはずなのにその声を聞く機会は少なく、グラフィックデザイン物のクレジットには名前が載ることはない。産業革命以前のヨーロッパでは、聖書の写本を作るとき、原本を手描きで写しとっていた。神の言葉を写しとるとき、その聖性を表現するために写本家達が、それぞれの解釈でレイアウト、タイポグラフィ、カリグラフィ、挿絵、装飾などのグラフィックデザインを行なっていた。一つの工房で一度に写本する部数は数千部にもなったという。この頃は、一人の人間が画家でありデザイナーであり印刷機であった。私は、紙とインクと印刷機の物質や技術の制約から解き放たれた表現ではなく、印刷工人が理解している制約のなかから立ち上がる、印刷屋的な表現があるのではないかと考えている。その印刷屋的表現の中には、ただ紙とインクと機械の関係性において綺麗に効率よく作れるだけでなく、別分野へ応用可能なアイデアであったり、もう少し広い、世界を構成する秩序へ触ることができる術があると思っている。そういった芸術の兆しのような技で余の光を作るとき、二つのアイデアが生まれた。

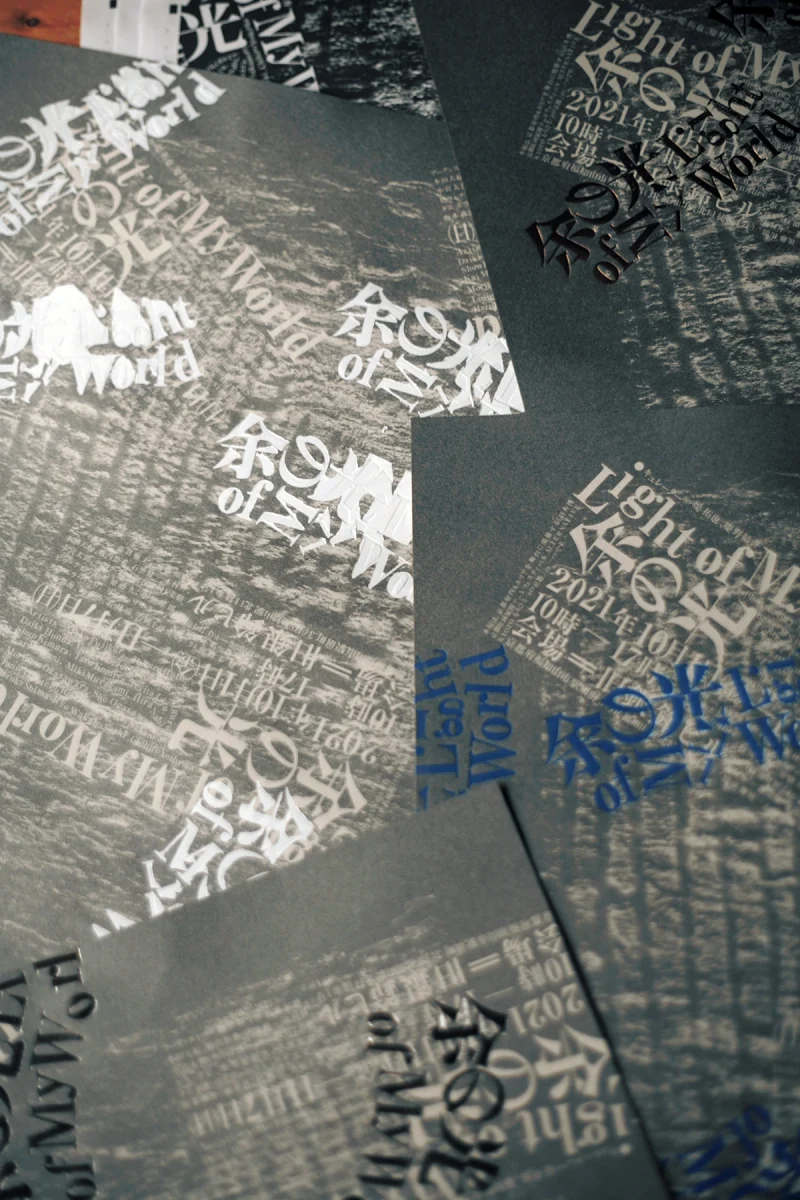

一つ目のアイデアは、オフセット印刷がもつ99%の複製性を70%くらいまで下げてみることだ。現代の印刷技術が持つ同じ物をたくさん作る技術をチューニングし、その再現性、複製性を下げるとその余白に何かが宿るのではないかという考えている。私は、こけしのような複製性と呼んでいるが、こけしは遠くから眺めると同じ顔や絵柄のものがたくさん並んでいる、近づいてみると工人の筆致の差によって笑ったり怒ったり真顔だったりと表情が変わってみえる。そのようなことをオフセット印刷で実装してみる実験だ。

印刷仕様は下記。

* * * * *

判型:3種(菊半判、D4判、A3判)

紙種:5種(ざら紙、コート紙、マットコート紙、晒クラフト表、晒クラフト裏)

部数:6000部

印刷:表面2版(特蛍光イエロー、特鉛色(銀+スミ))

:裏面1版(グラデーション印刷(特3色印刷))

加工:4800部はD4判四折加工、1000部はA3判、200部は菊半判で納品

印刷:今野印刷株式会社

箔版:有限会社高橋写真製版

* * * * *

仕様だけではわかりづらいと思うので、実際にポスター、リーフレット、ハンドアウトを見比べて欲しい。

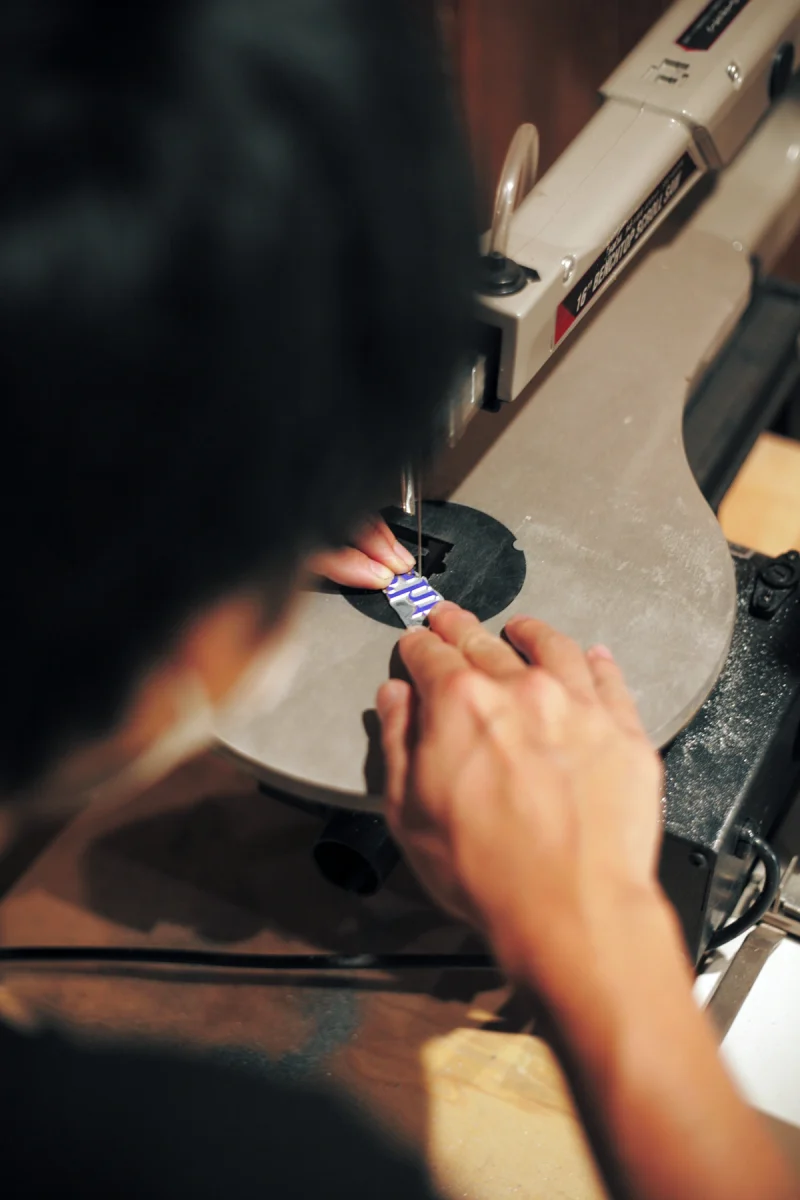

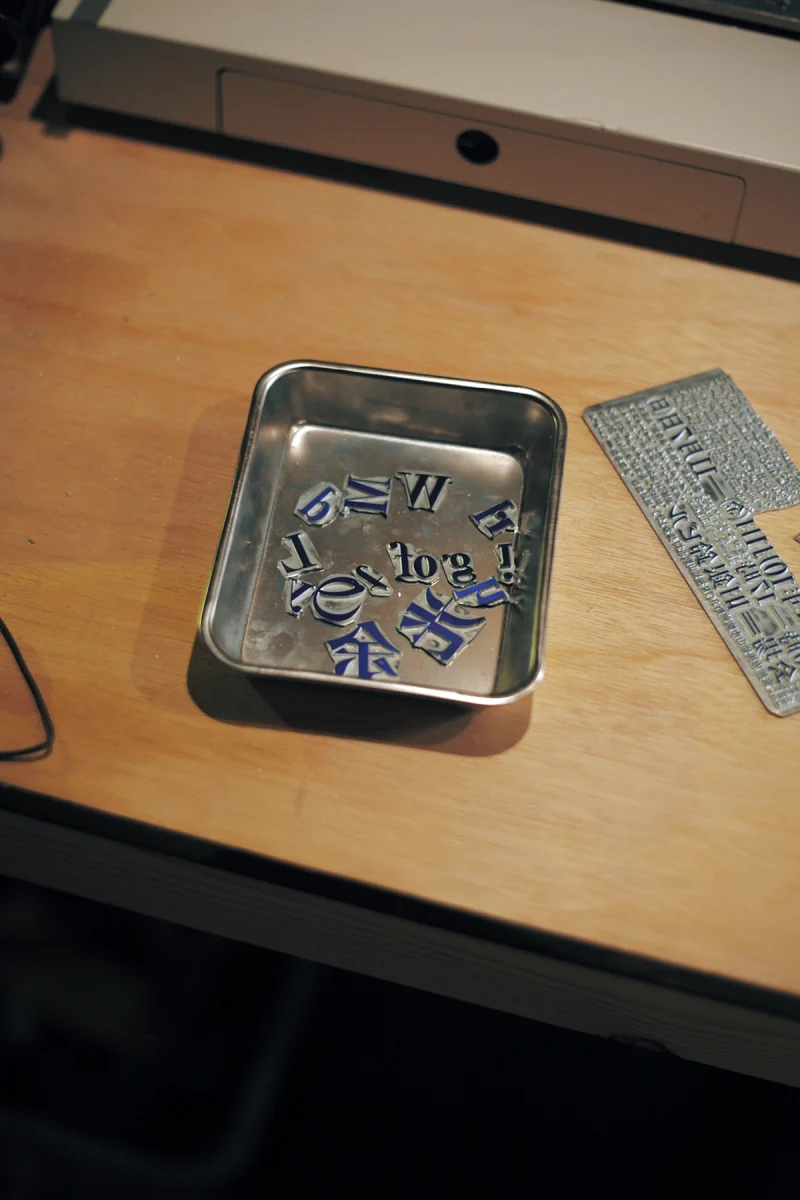

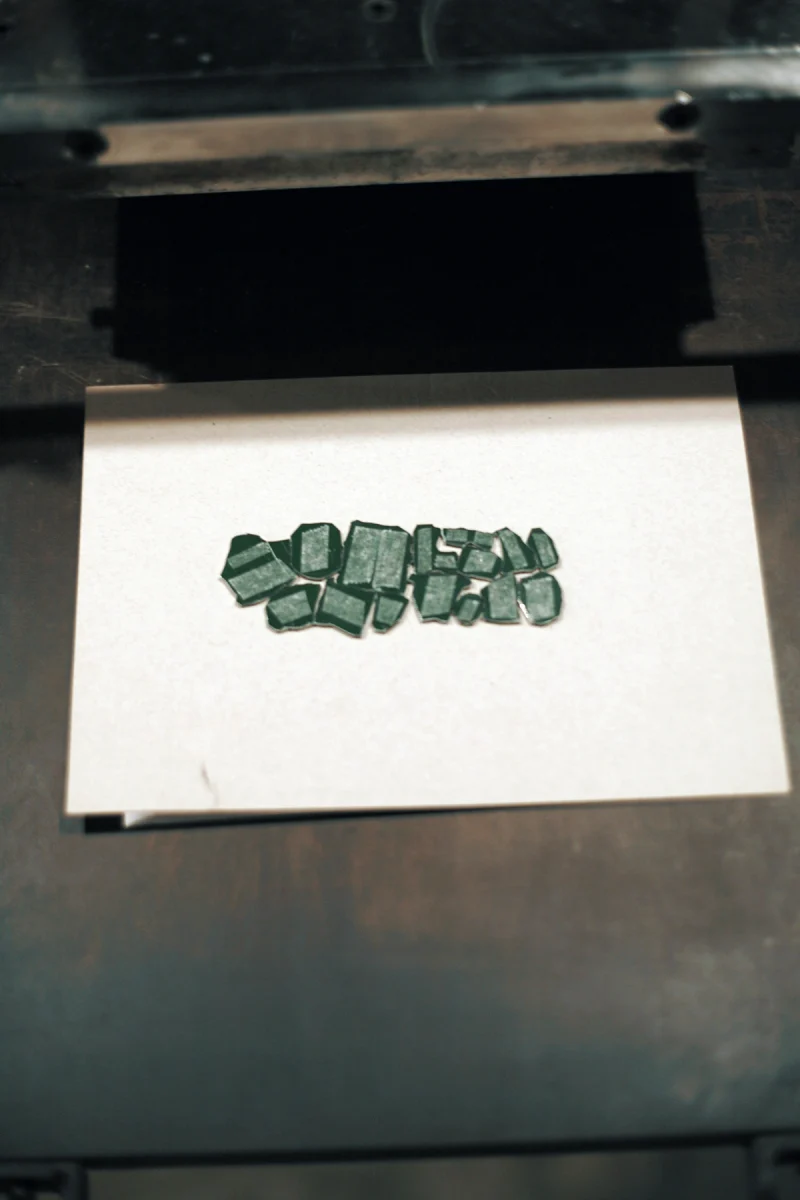

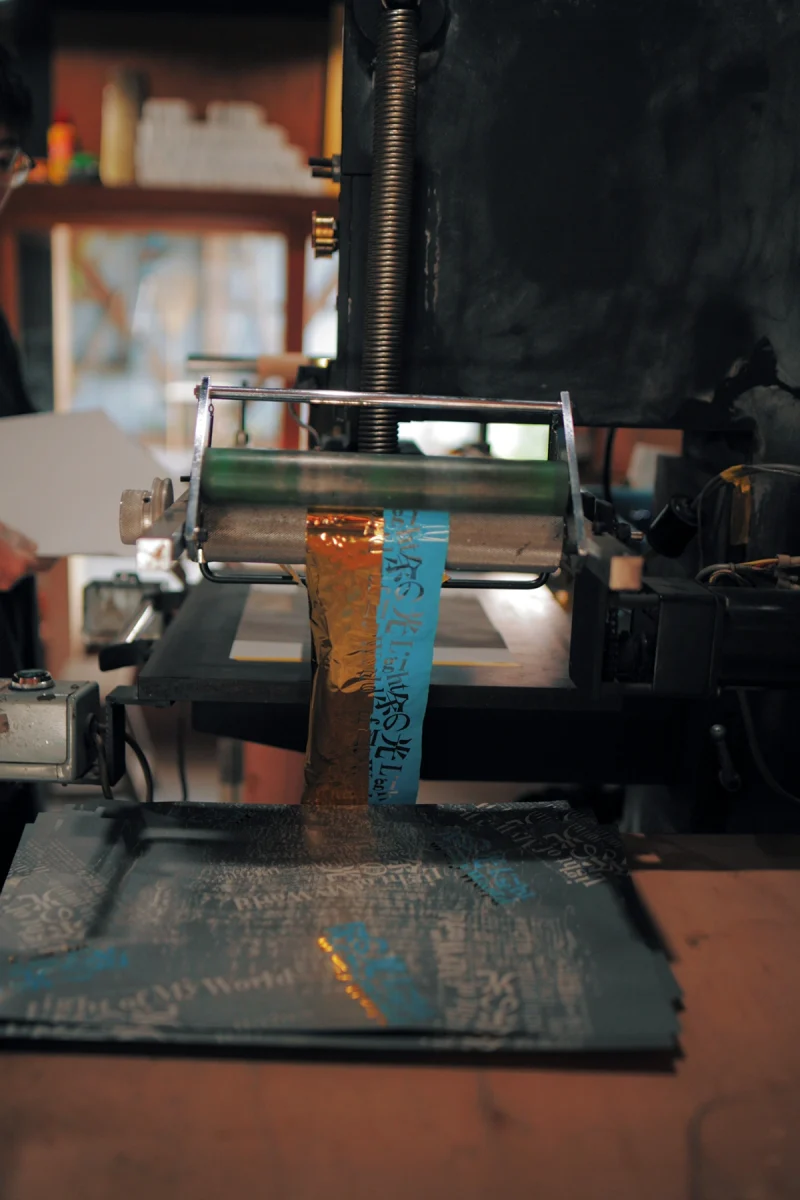

二つ目のアイデアは、パソコンを筆記用具として使えるようにするクリエイティブ・アプリケーションを箔押し機の制約をもって運用することだ。まず、一連の文字組みは「文字拾い」を行った。活字を拾うように、文字を鋳造した箔版を拾うことで文章を組む。ハンドアウトの表紙は、実際に箔版を拾い、リーフレットはデータ上で文字を拾った。特に中面は全ての文字を拾っているのでよく見て欲しい。文字の揺らぎに拾った跡が出ていると思う。表面も同様にタイトルや日時などの文字を拾って組んでいき、製版を想定すると造形はしだいに四角形になっていった。その際に、版面が角200mm以内になるように級数を調整した。文字を四角形に組んだ版を一単位としてプレスを繰り返し画面を作るのが箔押し機としては一番効率が良く、テキスタイルのようなパターンになった。

*

これによって何が起きたのかというと、万能な筆記用具としてのクリエイティブ・アプリケーションが箔押し機のシュミレーターになり、クリエイティブ・アプリケーションと箔押し機が連続した一つの筆記用具として機能する。これまでは、物性がない仮想空間がグラフィックデザインの中心であったが、箔押し機的にデザインを行なうとデータ上で作り込むことはそこまで意味がなく、印刷現場がデザインの中心となる。現代の印刷体系において離れ離れになっていたデザイナーと印刷工人の職能が接近し、物を媒介にして世界を見ることが出来るようになる。

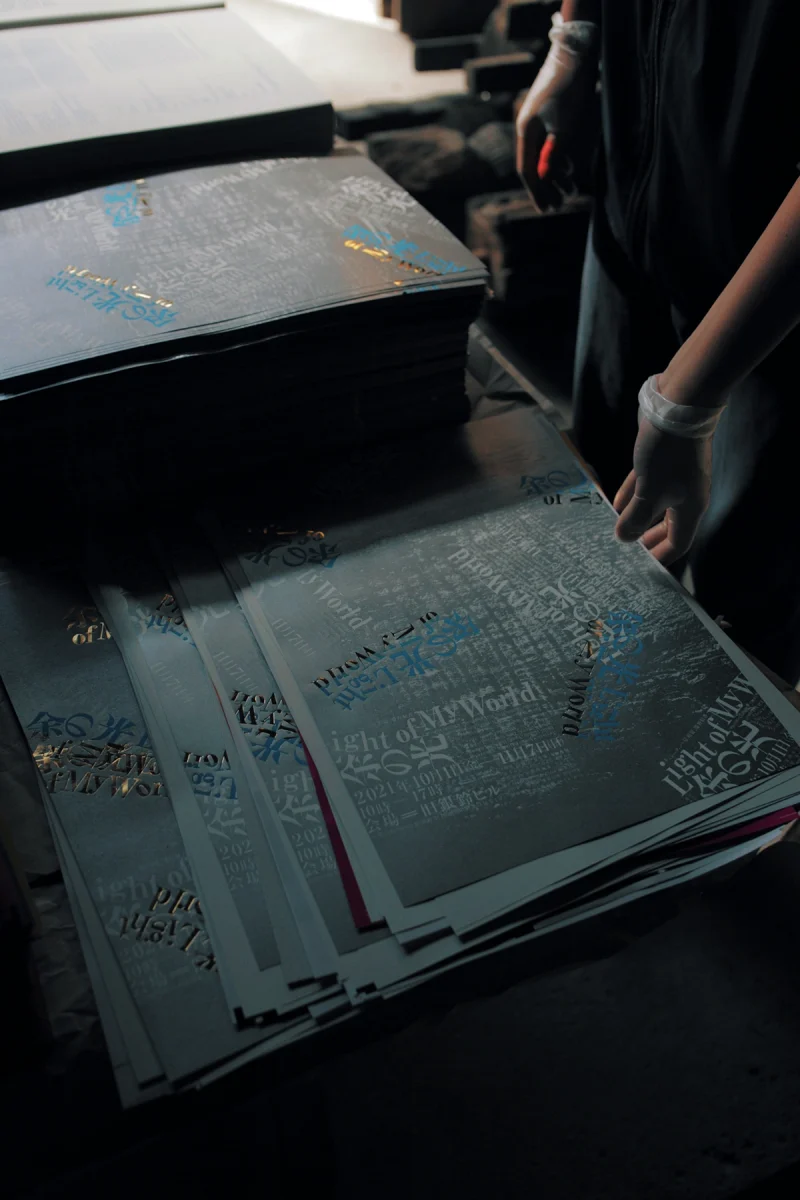

なぜ、そんなことをする必要があるのかと思うかもしれないが、実は、私たちデザイナーは、産業が引き起こす諸問題を知らずに仕事を行えてしまう構造の中に居る。そして、知らず知らずのうちに加担し主導している立場にいるのだ。私はそこから逃げ出したかった。現代のグラフィックデザイナーは、素材に触らずデザインができてしまう。デザイナーが「素材」というとき、紙やインクではなく、テキストデータや写真データ、イラストデータを指すことがわかりやすいだろう。工場へ行かずともインターネットがあればどこからでも印刷入稿が出来るようになったが、仮想的に作ったデザインデータを実物の紙や布に定着させる人が必ず居る。そして、仮想(想像や理想)から現実へ、物を作る際にはズレや摩擦があり、それを管理しているのが印刷に従事する工人たちだ。今回は、私もその役目を担った。ポスターが200部、冊子の表紙と裏表紙を合わせて2000部、本文印刷を14ページ×1000部、製本を1000部、これらを行ったが、これだけでも私という身体では抱えきれないほどの巨大さだった。印刷というものは、建築のように単体の巨大さではなく、小さいものがたくさんある、複数性の巨大さである。

その痕跡として工房の隅には、箔押ししたフィルムやインボトル、試し刷りのヤレ紙、発送資材のダンボールがゴミとして、人の体がすっぽりと入るゴミ袋で何個分も積み重なっていった。私の小さな印刷工房でさえそのような状態だったのだから、産業全体としてはもっと大きく、だいぶ改善されたとはいえ、生産量の問題、工人の労働環境、身体負荷、賃金の問題、インクの廃液の問題、紙の生産や廃棄の問題、マイクロプラスチック問題など、労働問題、環境問題の課題は多いだろう。

一枚一枚、バスバスと箔押しをしながら、そんなことを考えていた。今回の制作には様々な人が手伝ってくれた。テキスタイルデザインを行っている大江ようさん、おいしいお菓子を作っている鈴木由里さん、蔓や樹皮で編組を行なっている渡部萌さん、農業をやっている宮田耕平さん、採集や調味料を作っている二戸勝也さん、グラフィックデザインを学ぶ神谷さん、荒井さん、村岡さん、サポートしてくれた稲葉鮎子さん、特殊な印刷を快く引き受けてくれた今野印刷株式会社、箔版を作ってくれた有限会社高橋写真製版、この面々の力をかりたおかげでなんとか完成することができた。ここに感謝を述べたい。

箔押し機で何回もプレスしたら、ボコボコとキラキラが重なった、紙ではない何か別なものになっているような気がした。このポスターも余の光として光り輝いているだろうか。