20251003

背景

クライアントは、長野県北安曇郡松川村にある築160年の古民家を修繕し、昨年より移住生活を始めている。敷地内には母屋のほかに土蔵があり、現在その蔵を改装して小規模な宿泊施設を開業する計画を進めている。建物は、土・木・石といった自然素材によって構成されており、大工の知恵と伝統的な技術によって数百年の時を経てきたもの。やがて朽ちて自然へと還る循環の中にある古民家の価値を、国内外の宿泊者に伝えられるような宿を目指している。建築や暮らしの背景そのものを文化的体験として共有し、地域の風土とともに生きることをテーマとしている。

施設名称

宿の名称は「他火(TABI)」を予定している。敷地内には囲炉裏が屋内外の両方に設けられており、さらにかまども備えている。「旅(たび)」という言葉の語源が「他火」にあるとされ、古くは旅先で他人の火を借りて暖を取ったことから生まれた言葉であるという。その起源を踏まえ、「火を囲み、人が心を交わす宿」という理念を宿名に託している。現在、英字表記「TABI」と漢字表記「他火」の併用を検討しており、こちらからは「他火/TABI」という併記案を提案する。

シンボライズ

依頼としては、火そのものを直接的に描いたような形状ではなく、より抽象的で象徴的な表現を求めている。具体的には、炎や囲炉裏といったモチーフよりも、むしろ人や集いを想起させる造形が望ましいとの要望があった。以前手がけた「Local Wine Festival」(https://ysdktnb.com/165/)のような、人の姿や関係性をモチーフにしたグラフィックの方向性を希望されている。最終的なデザイン構成としては、シンボルマークとタイプフェイス(ロゴタイプ)の組み合わせを希望している。

→予算:40万円+税〜

シンボルとなるサインとしての「のれん」

蔵と母屋をつなぐ渡り廊下(玄関)に掛ける暖簾(のれん)の制作である。想定幅はおよそ五メートルほどと大きく、空間の要としての役割を担う。素材は透け感のある布地を希望されており、夏季は麻、冬季は綿を用いた二種類の季節仕様で制作する案が出ている。色味についてはモノクロでもよいとのことだが、こちらからは赤茶系、あるいは黒の中でも赤みを帯びた深い黒を提案している。もともと看板的な役割も求められていたため、金属のサインではなく、布を媒体としたしなやかな「看板」のような構成を想定している。

ただし、今回のサイズや仕様は一般的な暖簾とは異なり、完全に一点物としての制作になる。現地の風の通りや日射の向きを考慮しないまま寸法だけで制作した場合、風に煽られてめくれたり、固定が外れて看板として機能しなくなる恐れがある。そのため、事前に現地調査を行い、風の抜け方や吊り金具の位置などを確認した上で設計を進めるのが望ましい。経験上、暖簾は設置後に「直し」が発生することが多く、再制作となるとコストがかさむため、最初の段階で確実に環境を把握しておきたい。

制作仕様としては、麻布の生成地をベースにシルクスクリーン印刷でシンボルを施す方法を考えている。印刷は当方で行うことを想定し、素材に地域の要素――たとえば、解体した建材や宿の土を顔料として練り込み、土地の記憶を印刷に定着させる計画もある。この仕様で見積もると、一枚あたり15〜20万円程度。予備としてもう一枚制作する場合、追加で約5万円の見込みとなる。ただし、現時点で提示されているご予算は一枚10万円+予備5万円とのことで、仕様とコストのすり合わせが必要である。

色については、秋冬用にテラコッタのような温かみのある色味、春夏用には青や緑を基調とした爽やかなトーンを想定している。新聞紙でのスタディでは、蔵側から2m、母屋側から1.5mを空け、中心に3.5mの暖簾を設置する想定が試された。現状、母屋側には壁付けシンクがあり、今後かまどが設置される予定のため、十分な空間を確保する必要がある。また、風の流れが南から北に抜けるため、暖簾がなびいてロゴが見えにくくなる可能性がある。その対策として、ロゴ部分を古材に印刷して固定したり、暖簾の裾に重しを加えるなど、構造的な工夫が必要と考えられる。

もしロゴ部分を別素材で固定する場合は、暖簾本体を「火」にまつわる抽象的な文様に変えるという発想も魅力的である。機能性と装飾性を両立しつつ、季節や風景に溶け込むデザインを検討していきたい。

→予算:一枚10万円+予備5万円/実費15〜20万円程度+予備5万円。5〜10万円ほどズレがあるのでそこを調整する必要がある。

サイン計画

お客様にとって分かりやすく、建築全体の印象を統一する目的で、小規模な自立看板や案内サインを検討している。現状としては、国道から入る位置に設置する誘導サイン、駐車場案内の看板、そして各棟の部屋名サイン(母屋は「絹(kinu)」、土蔵は「稲(ine)」)の三点が想定されている。部屋名は、それぞれ建物の元来の用途(養蚕室・米蔵)に由来しており、宿のストーリー性を補強する重要な要素となる。

クライアント側では、全体予算の都合から棟梁に協力を依頼し、自作で制作を進める予定とのこと。看板自体の構造や下地の加工は建築側で行い、そこへ当方で制作した文字やデザイン要素を転写・取り付ける方法が現実的だと考えられる。ただし、個別に制作する場合でも、全体の印象を揃えるためには、書体や素材感、色味における統一的な基準が必要である。

そのため、デザインや文字形状については、ある程度の共通ルールを設けたうえで「製版」を一度作成しておくことを提案したい。製版をベースにすれば、今後追加でサインが必要になった際にも同一の意匠で再現が可能になり、施設全体のブランドイメージを長期的に保つことができる。大掛かりな設備を要するものではなく、木材など建築端材を支給いただければ、こちらで手作業による製版と印刷、もしくは刻印も対応可能である。

→現時点での課題は、「共通の印象をどのように設計するか」、そして「その印象を維持するために製版を作る必要があるか」という点にある。限られた予算の中でも、素材・仕上げ・デザインの一貫性を確保し、建築と調和したサイン計画を構築したいと考えている。

施設の運用

今回の計画は、蔵と母屋の二棟を活用した一棟貸しの宿泊施設として運営される予定である。食事の提供は行わないが、台所を備えており、宿泊者が自炊できる設計になっている。朝食については、近隣店舗から調達するオプションサービスを検討中とのこと。また、母屋の一部にはオーナーご家族が居住しており、運営と生活が共存する形態になる見込みである。宿泊費は二名一泊あたり三万円前後を想定しており、地域の滞在型観光に適した価格帯として調整が進められている。

建築

建築は長野県北安曇郡松川村に所在し、古民家を再生したリノベーション物件である。構造は伝統木造の二階建てで、耐震性能は限界耐力計算によって層間変形角を確認済み。主要な耐震要素には、土壁・小壁・差鴨居が活用されている。建物規模は約八十坪(主屋のみ)で、木工事・電気・設備を兼広小林工務店、サッシ・家具・建具を株式会社エムエーシーが担当。竣工は2024年で、現在も一部施主による仕上げ工事が進行中である。

建築家による説明によれば、この古民家は立派な木組みを持ちながらも、屋根の老朽化や過去の改修による躯体の損傷が見られたという。今回の再生工事では、劣化した重いセメント瓦を撤去し、屋根を全面的に葺き替えることで防水性と耐震性を向上。また、後年の改修で失われていた土壁の復元を行い、建物本来の風格を取り戻した。計画の方針としては、古民家が持つ構造美と素朴な力強さを損なわずに、現代の生活スタイルと融合させることが重視されている。

特筆すべきは、施主の強い希望によって「囲炉裏」が復活した点である。囲炉裏はもともと撤去されていたが、新たに煙出しを設け、玄関から入ってすぐの「囲炉裏の間」を家の中心的空間として再構成した。囲炉裏は単なる暖房装置ではなく、家族や客人を迎える象徴的な場でもあり、この建物全体の顔として機能するよう設計されている。

全体として、伝統構法の再生と現代的な宿泊体験を両立させる建築であり、今後のサイン計画や暖簾、グラフィックの方向性を決める上でも、建築が持つ静謐で温かな印象を丁寧に継承することが求められる。

20251021

主要な議論

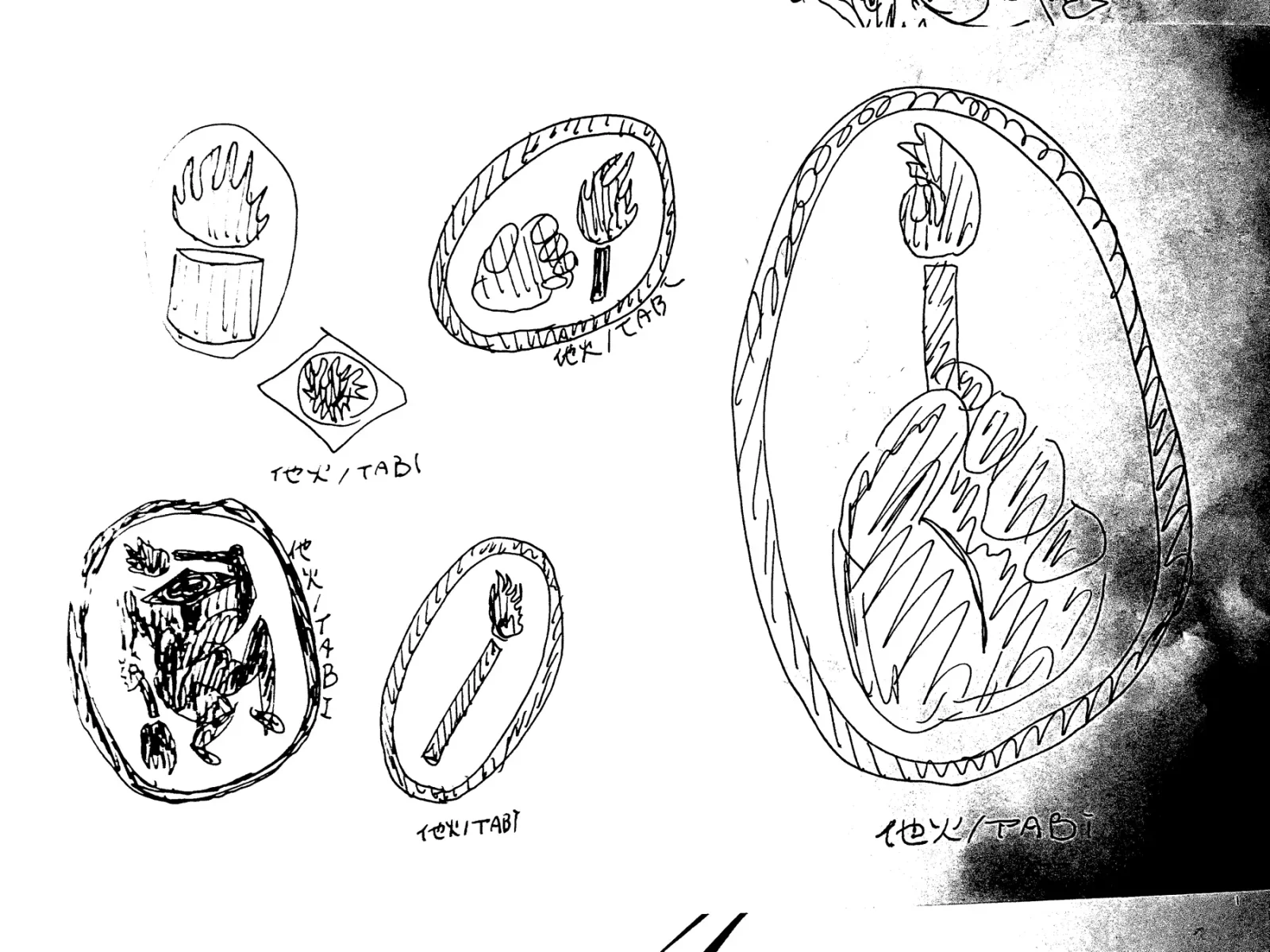

まず、土蔵の家紋部分へのロゴ導入について、検討を行いました 。現在、漆喰が剥がされ土壁となっている同箇所は、足場が年内(12月30日まで)にかかっているため、12月中旬を目途にデザインを決定し、左官工事を依頼する必要があるというスケジュール感が共有されました 。一方で、クライアントからは、ロゴ導入によって商業的な印象が強くなり、住居としてのプライバシーが損なわれる可能性について懸念が示されました 。これに対し、吉田は左官の技法の制約を考慮し、古民家の雰囲気を損なわず、かつ商業的になりすぎないシンプルなデザインとすることで、この課題を解決可能であると提案いたしました 。具体的には、ロゴは面と線で構成され、職人が施工しやすいシンプルなデザインとなることで、結果的に古民家らしい意匠を保つという見解に至りました。

次に、ゲストの入り口を示すのれんの設置について、主にサイズとロゴの配置が論点となりました 。のれんをゲストの誘導に使いたいという要望がある一方で、母屋と土蔵の間の回廊スペースがゲストのラウンジとして利用され、庭(田んぼ側)の景観を確保する必要があることから、長いのれんは景色の妨げになるという意見が示されました 。そのため、のれんにはロゴを入れず、旅に関する模様などの柄のみを入れ、頭をくぐる程度の短いサイズにすることが望ましいという方向性で議論が進みました 。

さらに、サインの素材選定に移り、吉田の進める採集した色(Foraged Color)の研究を共有しました 。これは、敷地の土や囲炉裏で燃やした炭などを顔料として利用し、シルクスクリーンなどの技法で印刷する手法であり、ローカルな素材を活用しつつ、耐久性を持ってシンボルを実装できるという点が提案されました 。この技術は、土蔵のシンボルマークのほか、今後クライアント側で自作を検討している部屋サイン(イネ・キヌ)や、駐車場、国道からの案内看板といったすべてのサインに一貫したトーンを持たせるための筆記用具(書体)の設計にも応用可能であるという結論に至りました 。

決定事項

上記の議論の結果、以下の事項が決定いたしました。

土蔵の家紋部分には、吉田が作成するロゴを導入することに決定いたしました。ロゴは、左官工事の制約を考慮し、古民家の雰囲気を損なわないシンプルなデザインといたします 。色の候補は、土蔵の壁の色との調和を考慮し、現在は白黒を軸に検討を進めます 。

ゲスト用ののれんは、景観を重視し短いサイズとし、ロゴの代わりに旅に関する模様を入れることと決定いたしました 。

部屋サイン(イネ・キヌ)およびその他の看板類については、インバウンドへの対応を考慮し、アルファベット表記を用いることといたしました 。また、これらのサインは、吉田が選定・設計する筆記用具/文字の書き方を用いることで、クライアントによる自作であっても、土蔵のロゴと一貫した世界観を持たせる方針で合意しました 。

次へのアクション

今後の具体的なタスクと期限は以下の通りです。

吉田(デザイナー)のタスク:

土蔵の納品期限(12月中旬)に間に合うよう、ロゴデザインの作成を最優先で進めます 。

ロゴおよび部屋サインで使用する**「タビ」「イネ」「キヌ」**のアルファベット表記のデザイン(筆記用具の選定と書き方の設計)を行います 。

のれんのデザイン(模様)案と、模様ありの場合の見積もりを作成し、次回の打ち合わせまでに提示いたします 。

クライアントのタスク:

国道からの案内看板設置の可能性について、改めて関係者に確認いただきます 。

次回の打ち合わせで、吉田が作成したデザイン案と見積もりを確認いただきます。

251110

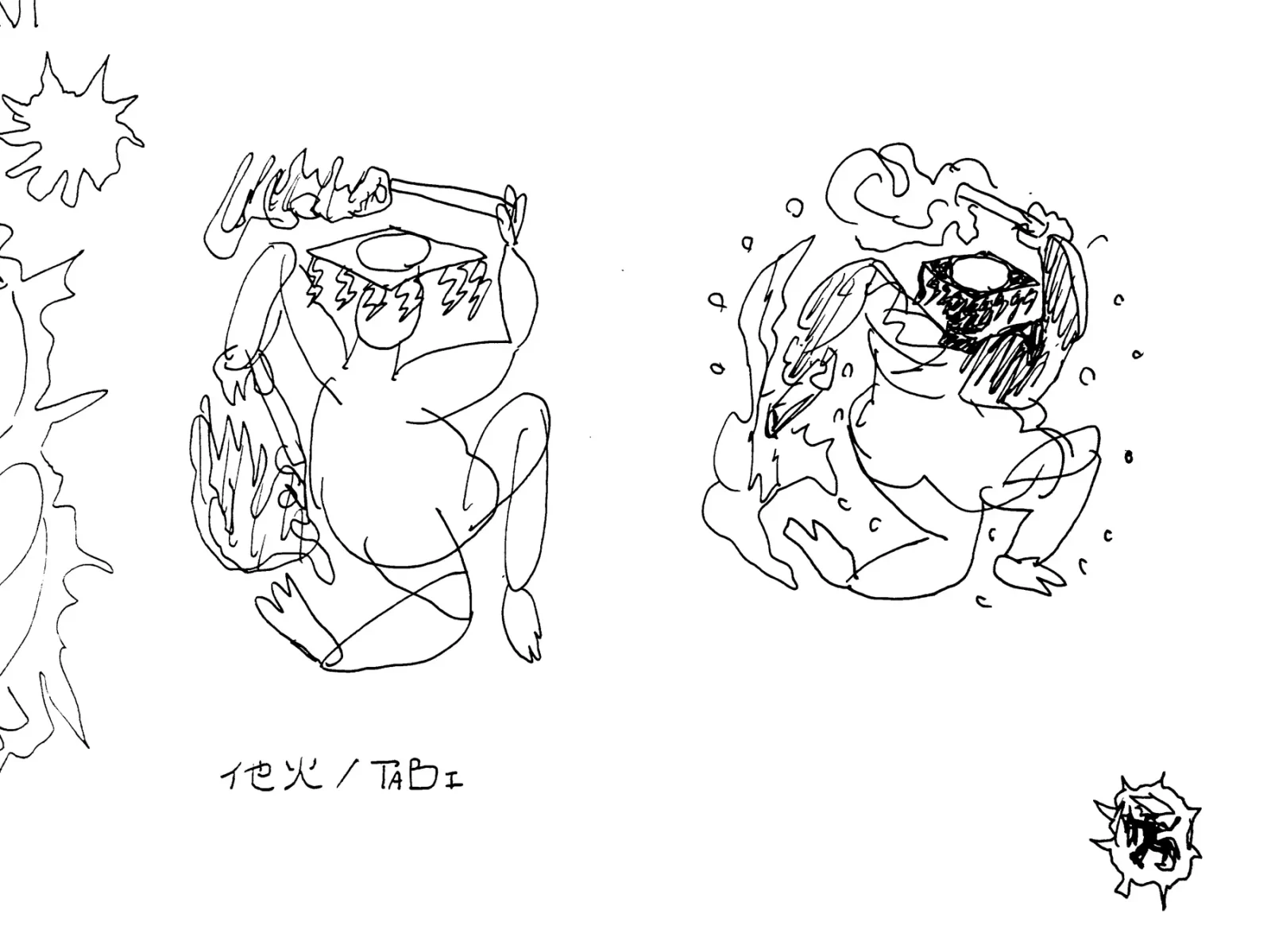

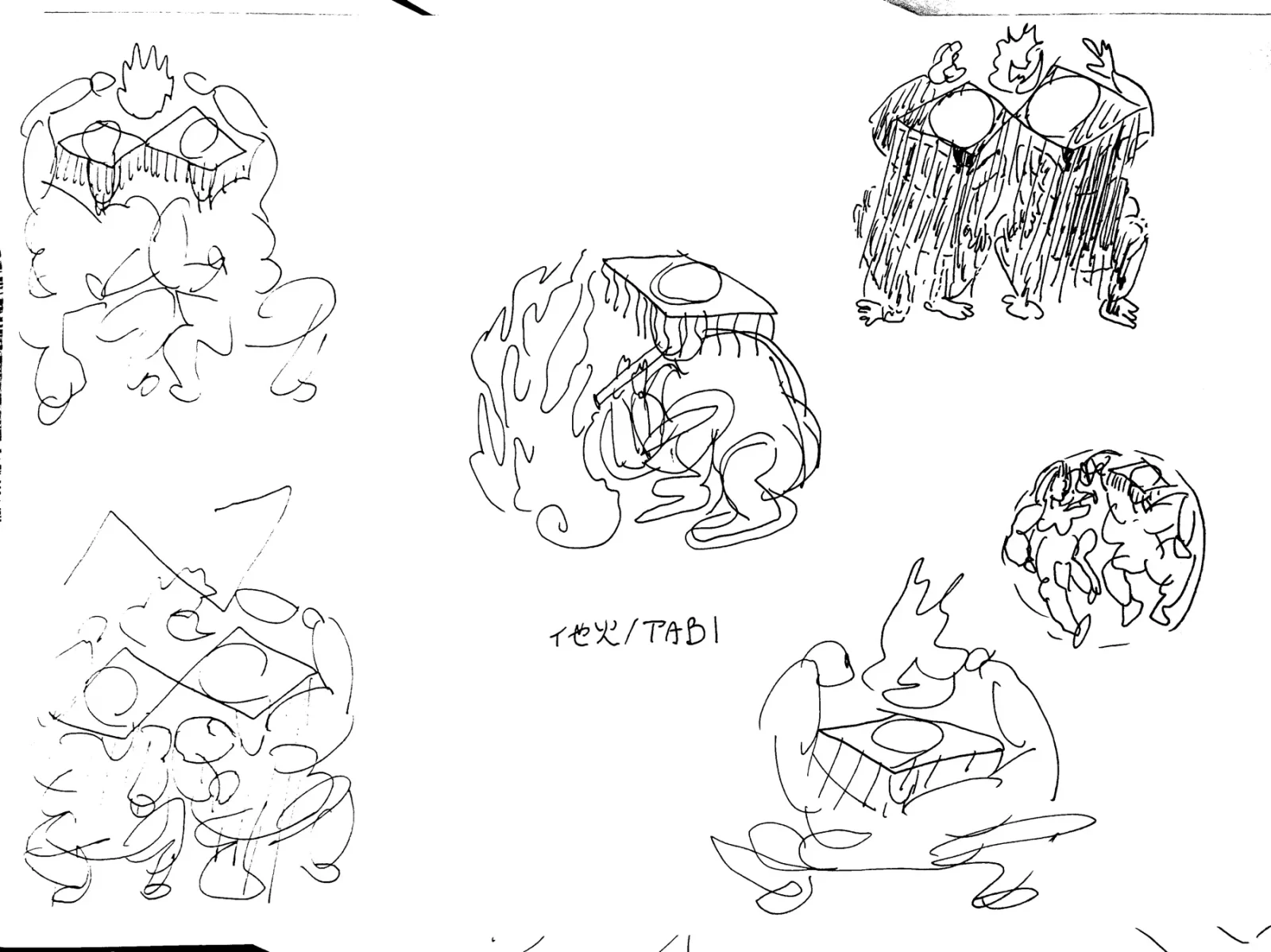

ブランドモチーフの探求と決定

まず、施設全体のブランドイメージを象徴するモチーフについて、詳細な議論が行われた。クライアントからは、宿泊施設の背景にある「米づくり」や「田んぼ」という要素に加え、「火を囲む暖かさ」や「囲炉裏」といった、人と人がつながる場所としての役割を重視する意向が示された。これを受け、モチーフは、火や囲炉裏、カマドの暖かさを表現するものが望ましいという方向性で意見が一致した。

表現方法に関しては、硬質でカクカクしたデザインを避け、手書きの線や、人の手の温もりが感じられる表現を採用する方針が決定した。これは、単なる和風ではなく、多様な文化が混ざり合う異文化的なミックスのトーンを目指すという、ブランドの根幹をなす考えに基づくものである。具体的には、火を囲む様子を表現する際に、杉の葉の着火剤を持つ「手」や「全身像」を入れ、炎の要素もわずかに加えることで、物語性を帯びた温かいモチーフとなることが提案された。吉田は、既に進めているLocal Wine Festivalのトーンを踏襲しつつ、二人で火を囲むような構成が、人と人のつながりを象徴するのに適していると示唆した。

また、モチーフの背景となるローカルな要素として、施設内に存在した「石の囲炉裏」が蚕のための囲炉裏であったという歴史的背景、そして、敷地の裏にある「米」、および「絹」という山形の歴史的産業に深く関わる素材が重要視された。これらの要素が、モチーフに象徴的な深みを与えるという認識が共有された。ウェブサイトのイメージについては、提示された参考サイト(https://light-years.jp/)が目指す、シンプルで哲学的なトーンをブランド全体に適用することが再確認された。

グッズ展開とサインへの適用

決定したモチーフを基にしたグッズ展開については、宿の背景にある米づくりを活かし、米袋にモチーフをプリントする案が提案された。さらに、地元の鶏の卵パックにハンコを押すという手法も検討され、ローカリティと手仕事の温かさを伝えるグッズの方向性が確立された。これらのグッズには、決定した手書き感のある、火を囲むモチーフが適用されることになる。

今後のアクションとして、吉田はこれらの議論を通じて固まった**「火を囲む、手書きの線、人と人のつながり、異文化ミックス」**という要素を統合し、具体的なモチーフのデザイン制作に取り掛かる。クライアントは、次回の打ち合わせまでに、デザイン案を基にグッズ展開の最終的な方向性、および前回保留となっていたサインの具体的な仕様について最終確認を行うことになる。

251203

Research.

旅=他火について

1. 語源としての「旅=他火」はどこまで妥当か

まず確認しておくべきは、「旅」の語源が確定していないという事実である。語源由来辞典や語源辞典オンラインなど、複数の辞典は「旅」の語源候補として、「たどる日」「他日(たび)」「外日(とび)」「外辺(たび)」「発日(たつび)」「他火(たび)」「給(たべ)」など多数の説が併存していることを明記している。これらの辞典は、意味のうえからは「たどる日」「外辺」「発日」あたりが妥当だろうとしつつも、旅が危険で苦しいものであったため「他日・外日」説もあり、さらに「他の家の火に頼る=他火」や「食物をもらう=給(たべ)」からの派生説も存在すると説明している。

したがって、「旅=他火」は近代以降に再構成された民間語源的な読みであり、厳密な歴史言語学的意味で「正しい語源」と断定することはできない。この点を明示しておかないと、あたかも学界のコンセンサスであるかのような誤解を生む危険がある。

一方で、「旅は他火」という表現自体は、囲炉裏文化や宿泊体験を紹介する実務的な文章にも見られ、「“旅”の語源のひとつに『他火』がある。他人の囲炉裏の火にあたり、一宿一飯の恩義に預かる」と説明されている。また、フィールドノートやエッセイでも同様の説明が用いられ、「旅とは他人の火に身を寄せることだ」という理解が広く共有されつつある。

まとめると、語源としては「諸説のうちの一つ」に過ぎないが、概念としてはきわめて示唆的である。本稿ではこの前提を踏まえ、「旅=他火」を厳密な語源ではなく、理論的メタファー/解釈枠組みとして扱う。

2. 火と家:生活世界の最小単位としての「火域」

柳田國男『火の昔』は、照明・煮炊き・暖房・炉端の作法など、火にまつわる道具と風習を通して、日本人の生活史を描いた仕事である。そこでは、囲炉裏や竈の火が単なるエネルギー源ではなく、家の継続・血縁・共同体の象徴として扱われてきたことが繰り返し示される。現代の解説記事でも、囲炉裏は「日本人の生活文化や精神文化を象徴する特別な存在」であり、茅葺家屋の構造維持や害虫駆除といった機能までも担っていたと強調される。

前掲の囲炉裏体験施設の解説は、「同じ火を使った者は運命共同体となる」「旅は他火」というフレーズを紹介しつつ、火への畏敬と憧憬がいまも人間の深層に残っていると述べる。ここでは火=生活共同体の境界を指示するものとして理解されている。

この観点に立つと、「旅」とは単に距離的移動ではなく、自らの“火域”(自家の生活世界)から離脱し、他者の火域に一時的に身を置く行為として解釈できる。語源としての確実性はないにせよ、「他火」というイメージは、民俗学的な生活世界の構造と非常に相性が良いことがわかる。

3. まれびとと旅人:他火の客としての神

折口信夫は、「客人」を「まれびと」と訓じ、この語が本来は神と同義であり、その神は常世の国から来訪すると論じたことで知られる。まれびとは、村の外から周期的にやって来る来訪神であり、豊穣や再生をもたらす存在として迎えられる。その多くは旅人の姿をとって現れる神として語られてきた。

このとき、旅人は単なるよそ者ではなく、「よそから来る火」の担い手である。彼/彼女を受け入れることは、共同体の内部に外部性を導入する行為であり、衣食住の提供を通じて「火」を一時的に共有することでもある。ここに「旅=他火」は、まれびと思想とぴたりと重なってくる。旅人が他家の囲炉裏の火にあたり、一宿一飯の恩義を受けることは、その家が一時的に外部の神性を引き受ける儀礼的行為とも読める。

4. 贈与とおもてなし:火を介した互酬性

マルセル・モース『贈与論』は、贈与交換が単なる経済行為ではなく、「与える・受け取る・返礼する」という三つの義務によって構成される「全体的事実」であることを示した。ここで贈り物は、モノであると同時に社会関係を結ぶメディウムであり、しばしば「贈与者の霊的な分身」を帯びるとされる。

「旅=他火」という民間語源的説明では、旅人は他人の火でもてなされる存在であり、その起源には「旅人は神の仮の姿である」という信仰がある、と解説される。この説明は、モースが描いた贈与の構造──もてなし=贈与、旅人の滞在=受領、後日の返礼や噂としての返報──と整合的である。旅人を迎え、他火を分かち合うことは、「おもてなし」の原型であり、それは贈与論の語彙でいえば互酬(reciprocity)の実践にほかならない。

ここで重要なのは、「旅=他火」が、旅を通じて互酬のネットワークが拡張されるプロセスを象徴的に言い当てている点である。旅人は他火を受け取ると同時に、物語・情報・技術・祝福などを置いてゆく。火を媒介とした贈与が、共同体を超えるゆるやかな連関をつくりあげる。

5. リミナリティとしての旅:火域のあいだに立つ身体

ヴィクター・ターナーは、通過儀礼の構造を「分離—境界(リミナリティ)—再統合」の三段階として整理し、特に中間段階の「リミナルな存在」が社会の構造秩序から一時的に外れた状態であることを示した。リミナルな存在は「どこにも属さない/どこにでも属しうる」曖昧な状態に置かれ、その経験を通じて新たな共同体感覚(コミュニタス)を生む。

「旅」をこの枠組みに置き換えると、旅人とは自家の火域から分離し、まだ新たな火域にも定着しない「火のはざま」の存在として理解できる。彼/彼女は、複数の火を股にかけながら移動し、各地で他火にもてなされることで、一時的なコミュニタスを生成する。ここで「旅=他火」は、リミナルな移動=火域間の越境としての旅の構造を、きわめて直感的に言語化していると言える。

6. 家の火と世界の中心:エリアーデの比較宗教学から

ミルチャ・エリアーデ『聖と俗』は、宗教的世界観において「聖なる中心」がいかに構成されるかを論じ、家の炉や祭壇がしばしば世界の軸(axis mundi)として経験されると指摘した。聖なる場は、周囲の均質な空間から質的に区別され、そこにおいて初めて「世界への定位」が可能になる。

日本の囲炉裏や神棚も、同様に家の中心/小さな宇宙として機能してきたと考えられる。だとすれば、旅とは自らの小宇宙から離れ、別の中心に触れに行く行為である。火を媒介にしたもてなしは、「他者の宇宙の中心」を一時的に共有することを意味し、「旅=他火」はこの構造を圧縮した表現と読める。

7. デザイン人類学から見た「旅=他火」──技法生態系へのアクセス

ここまでの議論を、デザイン人類学・素材思考の文脈につなげてみよう。

ティム・インゴルドは『Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture』で、制作行為を通して世界を理解する「making through thinking」ではなく、「thinking through making」という発想を提示し、人類学・考古学・アート・建築を、世界との関わり方=つくることの変奏として結び直すことを提案した。ラムブロス・マラフリスの「Material Engagement Theory」は、認知が脳内に閉じているのではなく、道具や材料との関わりそのものに「心」が分散していると主張する。

さらに、グン/オットー/スミスらによる『Design Anthropology: Theory and Practice』は、デザイン人類学とは観察や解釈にとどまらず、協働・介入・共創を通じて具体的な未来を形づくる実践であると述べる。

この枠組みから見ると、「旅=他火」は、デザイン実践におけるフィールドワークのあり方そのものの再定義として読める。

すなわち:デザイナー/リサーチャーは、自分の「スタジオの火」から出て、

印刷工房・農家・職人の作業場・宗教空間など、他者の火域=技法生態系へ身を投じる。

そこで他人の火(技術・リズム・制約・儀礼)にあたり、一宿一飯ならぬ、

一作業・一工程の恩義を受ける。

その経験を持ち帰ることで、自らの実践の火が組成を変え、

新たな象徴・プロトタイプ・制度設計が生まれる。

ここで旅とは、単なる情報収集ではなく、他の火に「焼かれに行く」行為である。Material Engagement Theory の語彙で言えば、他者の道具・動線・素材との関わりに自らの認知を巻き込み、異なる「心の拡がり方」を経験するプロセスだと言える。

石かまど

古代から現代に至るまで、野外で自然石を並べて作る即席の石炉という方法は世界中で利用されてきた。これは焚き火の延長線上にある簡易な火の使い方であり、キャンプや野外炊事といった一時的かつ屋外での利用が前提である。

しかし、恒久的な住居の炉として古民家や伝統住居に組み込まれてきた「石かまど」の多くは、単に石を並べたものではなく、炉床、炉体、煙道、煙抜きなどが建物の構造と一体となった固定炉であったという事実が確認された。伝統的な石かまどは、その構造上、炉だけを切り離して移動可能にすることは極めて難しく、また、石の重量や形状の不揃いさ、安全性や排煙の課題から、「持ち運び」というプロセスには不向きであった。現代において、一部の事業者が耐火レンガなどを用いて「移動可能なモダンかまど」を販売しているが、これは伝統的な石かまどの構造を忠実に再現したものではなく、現代の調理器具や仮設炉として再設計されたものである。このことから、「伝統的な石かまど」と「移動可能」という機能の両立は、設計上大きな挑戦となることが理解される。

文化の中心としての炉:神事と団欒

炉は単なる調理器具ではなく、古代から集団の中心、すなわち**「チェントロ(Centro)」**として機能し、煮炊き、暖房、団欒、そして神事の中心であった。日本の縄文時代中期以降に普及した「石囲炉(いしがこいろ)」や「集石炉(しゅうせきろ)」は、熱した石と食材を使った調理や、集落の中心としての役割を担っていたと考えられる。

この「中心」としての機能は、**「かまどの神様」という信仰に強く結びついてきた。かまどには、一般に奥津彦命(おきつひこのみこと)、奥津姫命(おきつひめのみこと)、そして火の神である迦具土神(かぐつちのかみ)の三神、すなわち荒神様(こうじんさま)**が祀られてきた。これは、台所や炉を火の神、食物の神として崇める荒神信仰に基づいている。

特に長野県安曇野地方では荒神様が竈神を指す信仰があり、隣接する池田町の竈神社には「岡崎踊り」という郷土芸能が奉納されている。この踊りには、「おかめ」と「ひょっとこ」の面をつけた二人が登場し、「清らかな愛を困難に打ち勝って貫いた」夫婦の物語を表現する。この「ひょっとこ」は、**竈の火を竹筒で吹いて火を熾す「火男(ひおとこ)」**が語源であると伝えられており、「おかめ」が福を呼ぶ神様、「ひょっとこ」が火を守る神様として、炉を媒介とした団欒と安全のシンボルとして機能している。

「ひょっとこ=火男、火の精」の理論

① 語源:火吹き男としてのひょっとこ

語源辞典では、「ひょっとこ」は火吹き竹で火を吹く表情から来た「火男(ひおとこ)」が訛ったものという説が有力とされます。

すぼめた口 → かまどの火に息を吹きかける形

顔のゆがみ → 火の粉が目に入らないよう、顔をそらした姿

と解釈され、チャーミングに見える表情は実は「火を守る人の真剣な顔」だ、とテレビ番組の解説などでも説明されています。

② 火男=かまど神/火の神

地域によっては「火男」が竃神(かまどがみ)とされ、家内の火を守る役目からやがて火伏せ・家内安全の神格化が進み、ひょっとこの面を飾ることで「火難除け」「家守り」の意味を持つようになった、とする解説もあります。

民話系の記事やフォークロア紹介では、ひょっとこ(Hiotoko/Hyottoko)が 暖炉・かまどの守り神(god of the hearth) として語られる例や火と鉄(製鉄)への奉納の踊りと結びつく例も紹介されており、ひょっとこ=火男=火の精/火の守護者という理解が広く共有されていることがわかります。

「旅=他火」と「火男ひょっとこ」をつなぐ理論

ここまでを重ねると、構図はかなりはっきりします。

「旅=他火」

旅人:自分の火を離れ、他者の火にあたる存在

主人:自分の火を分け与え、よそ者を受け入れる存在

「ひょっとこ=火男」

火男:家の火を絶やさず管理する者

火の神格化:火伏せ・家内安全・家を守る存在

この二つを合わせると:

旅は「他人の火」に身を寄せる運動であり、

火男(ひょっとこ)は、その火を守り続ける存在である。

つまり、**旅する身体(他火にもたれる側)と、火を管理し続ける身体(他火を提供する側)**が、ここで対をなしている。

このペアは、

旅人/まれびとと主人

客人とホスト

外部と内部

といった関係の原型モデルとして読めます。

シンボルマークのトーン

安曇野にある碌山美術館(http://rokuzan.jp/)を参考にする。

日本で建てた西洋建築、その混ざり具合を参考にする。